Ah, la déontologie policière! Ce joli terme qui sonne comme une garantie de comportement irréprochable de nos forces de l’ordre. Mais derrière ce concept se cache quoi exactement? Un véritable garde-fou ou un simple paravent administratif qui donne bonne conscience à nos institutions ?

Quand les « protecteurs » ont besoin d’être encadrés

La déontologie policière, c’est cet ensemble de règles qui définit ce que nos agents peuvent ou ne peuvent pas faire dans l’exercice de leurs fonctions. En théorie, c’est ce qui empêche le policier qui vous arrête pour un simple excès de vitesse de vous traiter comme si vous veniez de commettre un homicide. C’est rassurant, non ?

La déontologie policière, c’est l’ensemble des règles formelles, inscrites noir sur blanc, qui dictent le comportement des policiers. C’est le “tu ne feras point” officiel, consigné dans le Code de déontologie des policiers du Québec. L’éthique policière, elle, fait plutôt appel à la conscience personnelle de l’agent, à ses valeurs morales, à sa capacité à distinguer le bien du mal au-delà des textes. Autrement dit, la déontologie est ce qu’on vous impose, l’éthique est ce que vous êtes censé avoir à l’intérieur. Dans un monde idéal, les deux devraient cohabiter harmonieusement.

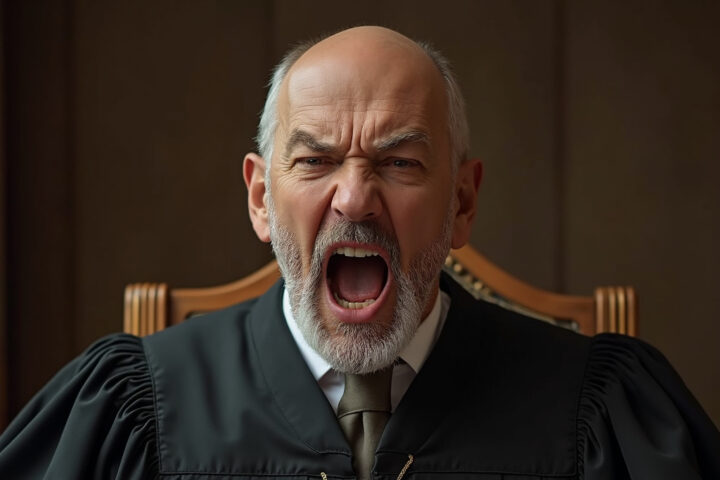

Le Tribunal administratif de déontologie policière: le grand juge… ou le grand pardonnant ?

Le Tribunal administratif de déontologie policière est l’instance qui évalue les plaintes jugées recevables par le Commissaire. C’est le tribunal qui décide si, oui ou non, le policier a enfreint le code de déontologie.

Ce tribunal peut imposer des sanctions allant de l’avertissement à la suspension, voire la destitution dans les cas les plus graves. Mais attention: sur les centaines de plaintes déposées chaque année, seule une fraction minime aboutit à des sanctions. Selon le rapport annuel 2023-2024, à peine 12% des plaintes sont retenues pour enquête, et parmi celles-ci, seule une poignée se solde par des mesures disciplinaires.

Comment porter plainte: un parcours du combattant pour les courageux

Vous voulez porter plainte contre un policier? Accrochez-vous bien:

- Vous devez d’abord déposer votre plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière dans un délai d’un an après l’incident.

- Le Commissaire évalue la recevabilité de votre plainte.

- Si elle est jugée recevable, une tentative de conciliation est généralement proposée (sauf pour les cas graves).

- Si la conciliation échoue, une enquête peut être déclenchée.

- Si l’enquête révèle des manquements, votre dossier est transmis au Tribunal administratif.

- Vous devrez témoigner lors d’une audience formelle.

Tout ça peut prendre des mois, voire des années. Ce n’est pas comme si vous aviez autre chose à faire de votre vie, n’est-ce pas ?

L’efficacité du système: des chiffres qui font réfléchir

Est-ce que ça fonctionne? Les statistiques parlent d’elles-mêmes:

- Selon les rapports annuels du Commissaire, environ 2000 plaintes sont déposées chaque année.

- Près de 70% des plaintes sont réglées en conciliation ou rejetées avant même de faire l’objet d’une enquête.

- Sur les 12% de plaintes qui font l’objet d’une enquête, moins de la moitié aboutit à une citation devant le Tribunal.

- Au final, moins de 5% des plaintes initiales se soldent par une forme quelconque de sanction.

Est-ce que ces chiffres reflètent une police quasi parfaite ou un système qui protège les siens ? Je vous laisse juger.

La réalité sur le terrain: ce que les chiffres ne disent pas

La réalité québécoise en matière de comportement policier est contrastée. D’un côté, le Québec n’est pas confronté aux mêmes niveaux d’abus systémiques observés dans certaines juridictions américaines. De l’autre, des incidents préoccupants surviennent régulièrement.

Les interventions policières auprès des populations autochtones et racisées font l’objet de critiques persistantes. Le rapport Viens de 2019 a d’ailleurs documenté des cas troublants de discrimination envers les Premières Nations.

Des organisations comme la Ligue des droits et libertés et la Commission des droits de la personne continuent de documenter des cas de profilage racial et social.

Une protection en trompe-l’œil ?

Notre système de déontologie policière ressemble parfois à ces villages Potemkine: impressionnant en façade, mais bien moins solide qu’il n’y paraît. Un système qui traite plus de 2000 plaintes par an mais qui n’en sanctionne que quelques dizaines fait inévitablement planer le doute sur son efficacité réelle.

Entre les règles écrites et la réalité vécue par certains citoyens, il existe un fossé que ni les belles paroles ni les rapports administratifs ne peuvent combler. La déontologie policière québécoise est peut-être mieux structurée que dans bien d’autres endroits, mais elle reste un travail en cours, une promesse partiellement tenue.

Avertissement : cet article étant généré par une intelligence artificielle expérimentale. Malgré une révision humaine, il peut contenir des erreurs ou des similitudes avec d’autres articles. Notre site web est en phase de tests techniques, et les contenus seront minutieusement contrôlés par notre équipe spécialisée, à la fin de celle-ci. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Sources consultées :

- Code de déontologie des policiers du Québec

- Loi sur la police du Québec

- Site du Commissaire à la déontologie policière

- Rapport annuel 2023-2024 du Commissaire à la déontologie policière

- Rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Rapport Viens)

- Publications de la Ligue des droits et libertés sur les enjeux policiers

- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse